【初心者向け】家庭菜園でも美味しい桃の育て方

美味しい桃の育て方

夏に旬を迎える桃。

さっぱりとした口当たりと優しい甘さ、じゅわっとした果肉が人気の果物です。

皮を向いて食卓に出しても、いつの間にかなくなってしまっているということも多いのではないでしょうか。

今回は、そんな美味しい桃の育て方をご紹介していきます。

桃は病害虫に弱く初心者の方には難しいと言われていますが、そんなことはありません。

ポイントさえ押さえれば誰でも桃栽培を楽しむことができます。

さらに、桃栽培のプロである農家さんにも直接コツを聞いてきました!ぜひ参考にしてください。

この記事は、お忙しい方のために、目次の見出しを追うだけでも内容を理解できるようにしています。

詳しく知りたい方は、このまま読み進めていただくか、気になる小見出しをクリックしてみてください。

目次

桃を育てる前に知っておきたい基本知識

桃は初心者には難しい?

桃はデリケートで害虫に弱く病気にかかりやすい果物で、初心者には栽培が難しいと言われています。

初めて桃を育てる方は、育てやすく病気にかかりにくい品種を選ぶことが重要です。

育てやすい品種選びのポイント

桃の木は1本の木で実がつくものと、受粉樹が必要なものと2種類あります。

1本でも慣れていないと大変なのに、2本あると2倍大変になってしまうので初心者の方は1本の木で実がつくものがおすすめ。

また、桃には梅雨時期の6月頃収穫する早生品種から、9月中旬頃に収穫する晩生品種まで、品種によって収穫時期が様々あります。

晩生種は甘みが強く実も大きめですが、梅雨を超えて育てないといけない分病害虫にかかりやすく、栽培が難しくなります。

早生種は実が小ぶりで、晩生品種に比べると甘みが少ないですが育てやすいのが特徴です。

初めて桃を育てる方は、育てやすい品種を予め選ぶことで失敗する可能性を減らすことができます。

桃は実がつくまで2~4年程度

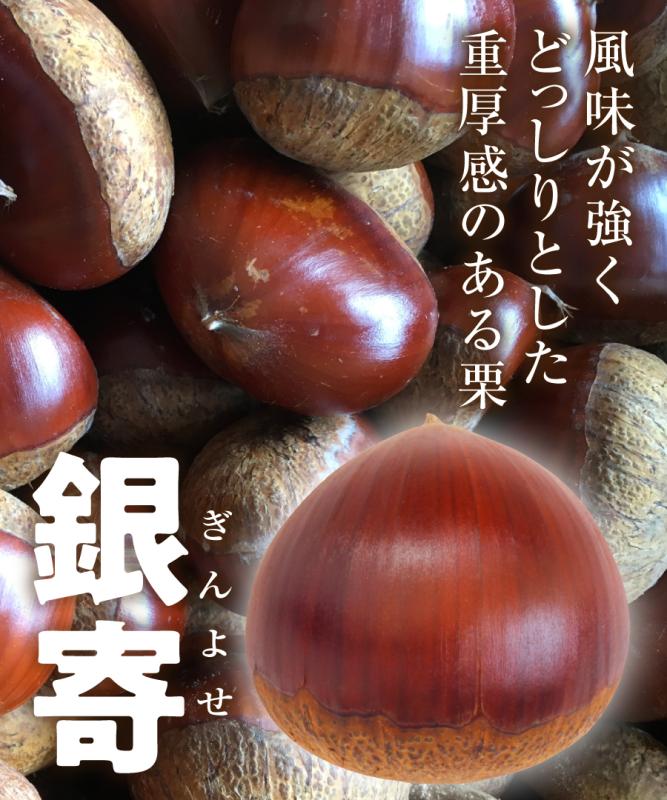

「桃栗三年柿八年」と言われるように、栗は実がつくまでに最低3年程度はかかります。

鉢植えの場合は少し早くなる場合がありますが、おおよそこのくらいです。

子供の成長を見るように、気長に見守ってあげてください。

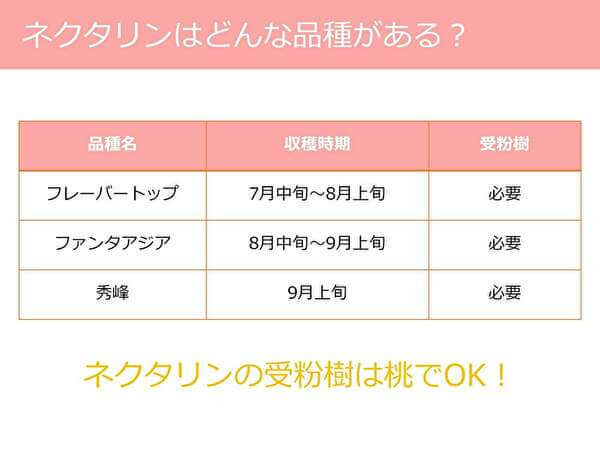

市場にあまり出回らない希少な果樹。ネクタリンとは?

ネクタリンという果物をご存知でしょうか?

ネクタリンは、バラ科モモ属の木になる果実で桃の一種になります。

桃の表面には毛が生えていますが、ネクタリンの表面はつるつるとしています。

桃と同じく甘みの強い果肉ですが、ほどよい酸味がアクセントとなっており桃とはまた違った味わいの果実です。

栽培面積が桃のおよそ20%と少なく、あまり市場に出回らない希少な果樹です。

特産果樹生産動態等調査:農林水産省

そんな希少なネクタリン。

育て方は桃と全く同じなので、家庭菜園でも育てることができます。

桃の栽培に慣れたらネクタリンにチャレンジしてみるのはいかがでしょうか。

水やり

鉢植えで育てる場合の水やりのタイミングは、土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るくらいまでたっぷり水をあげましょう。

水やりには水の補給以外に、土の中の空気や養分を交換する大切な役割もありますので、十分な量の水をあげる必要があります。

逆に、桃を露地植えで育てる場合は、根が地中に広い範囲で広がり、そのうえ地中にはある程度雨も保水されているため、基本的に水やりは不要になります。

ただ、晴天の日が何日も続き、土が乾いてしまうと水切れを起こし、その後の実つきが悪くなってしまうことがあります。

そんな時は、1㎡あたり20~30ℓを目安にたっぷり水やりします。

真夏に降雨がない日が続く場合には、土の状態をよく観察し、必要に応じて水をあげましょう。

肥料

肥料は、一度に大量に肥料を施しても、根が傷むか、吸収されないうちに根の範囲外に流れ出てしまいます。

そのため、1年の間に元肥、追肥、お礼肥の3回に分けて施します。

2月に元肥として、ゆっくり効果の持続する有機質の肥料、6月に果実肥大を助ける追肥として化成肥料(チッソNーリン酸PーカリK=8-8-8のものなど)、9月~10月に消耗した木に養分を与えて回復させるお礼肥として化成肥料を施すのが一般的です。

桃の植えつけ(12月~2月ごろ)

桃の植え付けは休眠期の11月~2月の間に行うのがベストです。

まず鉢底に鉢底石を入れ、土を鉢の半分程度入れます。そこ苗を根を広げながら入れ、さらに上から土をいれます。

この時、接ぎ木の部分(木根元のこぶ状にプクッと膨らんだ部分)を土に埋めてしまわないように、地上に出して植えるよう注意します。

次に、苗の主幹を半分から1/3を残して、思い切って切り詰めます。

こうすることで春以降に勢いのよい枝を伸ばすことができます。

最後に水をたっぷりやれば植え付けは終了です。

露地植えの場合は、植え付けの1か月前くらいに直径70cm、深さ50cm程度の穴を掘り、堆肥、石灰、有機肥料を適量混ぜ、埋め戻します。

1か月後、苗木を根を広げながら浅めに植えつけ、鉢植えと同じように主枝を切り詰めたっぷりと水をやれば完成です。

桃の仕立て方

鉢植え、露地植えともに「変則主幹形仕立て」がおすすめです。

変則主幹形仕立てとは、最初は縦長に仕立て、木が高くなったら主幹を途中で切り戻し、側枝を伸ばし樹形を低く保つ方法です。

他には「開心自然形仕立て」でも育てることが出来ます。

開心自然形仕立ては、骨格となる枝を株元の低い位置から2〜4本発生させ、樹高が低くなるようにひもなどで枝を斜めに誘引する方法です。

2種類とも木を低く保つ事ができるので、家庭菜園におすすめの仕立て方です。

桃の人工受粉(3月~4月ごろ 必要な品種のみ)

通常はミツバチなどが花粉を運び受粉させてくれるので必要ありません。

ですが、毎年のように実付きの悪い場合や、花粉が少ない品種を育てる場合は確実に受粉させるために人工受粉をします。

咲いている花を摘み、雄しべを他の花の雌しべにこすりつけます。

これで人工受粉は完了です。

桃の摘果(5月ごろ)

桃は、人の手で果実を減らさないとたくさんなりすぎて、小さな甘みの少ない実ばかりできてしまいます。

葉25~30枚あたり1果残すように摘果しましょう。

ハサミで切るか、手でもいでもOK。

上向きについた実は風などで落下しやすいので、下向きの実を優先して残すようにしましょう。

桃の袋かけ(5月ごろ)

桃は非常に病害虫に弱いです。

薬剤を撒きにくい家庭菜園では、袋掛けは特に効果的。

できるだけ袋掛けをするようにしましょう。

うっかり袋の口が開いていると隙間から虫が入ってきたり、雨が入って病気の原因になってしまうので、口はしっかりと閉めるようにしましょう。

桃の収穫(6月~9月ごろ)

桃は完熟直前に甘みが増すので、完熟した実を収穫するようにします。

袋を外し、しっかりと色づいている実だけを収穫します。

やさしく包み込むように支え、上にクイッと持ち上げると収穫することができます。

桃の剪定(12月~2月ごろ)

収穫が終わったら翌年のために剪定作業をしておきます。

剪定する場所と順番は以下のとおりです。

①樹の広がりを抑えるように何本かの枝をまとめて切る

②交差している枝や、混み合った枝、枯れ枝、下向きになった枝など不要な枝を切る

③残った枝の先端を⅓~¼ 程度切り詰める

枝は切ったところから枯れ込んだり、病原菌が入ってしまい生長に影響が出てしまう恐れがあります。

それらを予防するために、太い枝を切った場合には、切り口に癒合促進剤を塗るようにしましょう。

トップジンMペースト(小) 100g

桃農家さんからのアドバイス

桃は病害虫に特に弱いので対策を万全に

桃は作業も少ないですし、品種を選べば放っておいても実がなる栽培の簡単な果樹です。

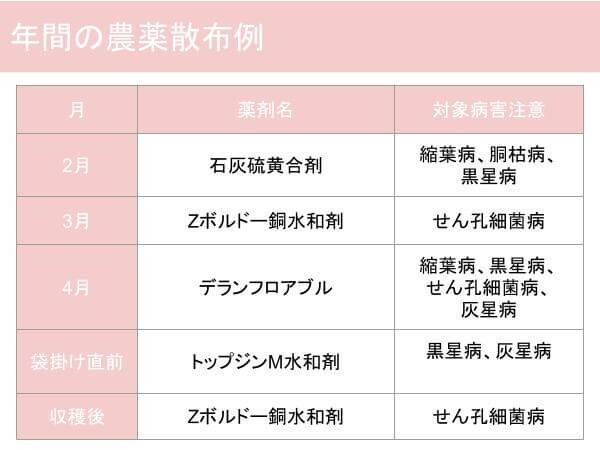

しかし桃は特に病害虫に弱いので、病害虫の防除が最大の難点と言えるでしょう。

家庭菜園だと農家さんのように毎週のように農薬を撒くのは大変です。

なので、最低限必要な病気の防除を教えてもらいました。

あくまで一例ですのでこれで完璧というわけではないですが、立派な桃を収穫するため、参考にしてチャレンジしてみてください。

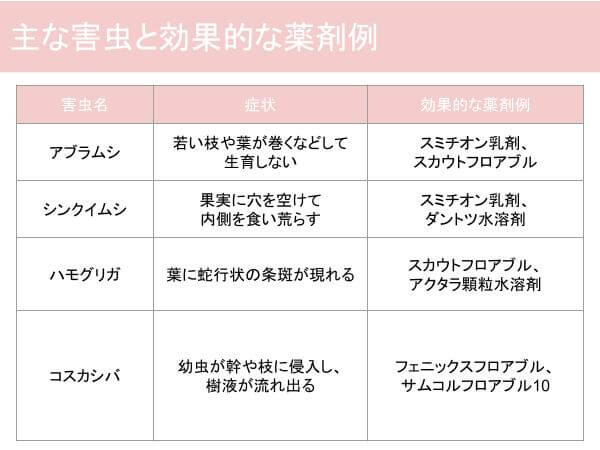

また、どんな害虫にどんな薬剤が効くのかも教えていただきました。

害虫に関しては、一つの薬剤で複数の種類の害虫に効くものも多いので、全てを揃える必要はありません。

ですが、毎回同じ薬剤を使っていると害虫が耐性を持ち、薬が効かなくなってきます。

2~3種類の薬剤をローテーションさせるようにして使うと効果的に薬剤散布することができます。

また、基本的には害虫が出てから薬剤を撒けばOKです。

もう一つの散布方法として、4月、袋掛け直前の防除の際に薬剤を混ぜて散布するという方法もあります。

こうすることで害虫の予防をすることができます。

摘果のポイント

モモは、一度にたくさん摘果を行うと実割れや変形果の発生を助長してしまいます。

そのため、摘果は数回に分けて行います。

花が咲いてから20~30日頃に1回目、40~50日頃に2回目の摘果を行います。

また、葉25~30枚あたり1果残すように摘果しますが、枝の長さでいうとおおよそ30cm以上で2~3果、10~30cmで1果、10cm以下の場合は枝3~4本に1果が目安です。

1回目の摘果で最後に残す数の1.5倍程度残しておき、2回目の摘果で最終調整しましょう。

まとめ

桃は、作業自体は難しくなくやらなければいけないことも少ない果樹ですが、病害虫に弱いという特徴を持っています。

病気になりにくい品種を選ぶ、袋掛けをしっかりするなどして予防をするように心がけするとよいでしょう。

自分で育てた桃の味は格別に美味しいです。

きれいな花も咲かせてくれるので、シンボルツリーとしてもおすすめ。

ぜひみなさんも、桃の栽培にチャレンジしてみてください。

.jpg)