剪定時期を逃しちゃった!今からでも間に合う?緊急対処法とコツ

剪定時期を過ぎても大丈夫!庭木の健康を守るテクニック

剪定は庭木の健康を保つために欠かせない作業です。

しかし、

忙しい日常の中で適切な時期を逃してしまうことってありますよね。

そんな時でも心配ご無用!

この記事では、剪定時期を逃した場合の簡単な対処法やコツを、

初心者さんでも実践しやすい内容でご紹介します。

今からでも間に合うテクニックを学び、

みなさんのお庭を素敵に保ちましょう!

この記事は、お忙しい方のために、

目次の見出しを追うだけでも内容を理解できるようにしています。

詳しく知りたい方は、このまま読み進めていただくか、

気になる小見出しをクリックしてみてください。

目次

剪定時期の基本と重要性

種類別の適切な剪定時期

剪定は、単なる枝切りではありません。

樹木の生命力を引き出し、美しい姿を維持するための重要な技術です。

そして、適切な時期に剪定することで、庭木の成長バランスを整えます。

また、花付きや実付きを良くし、病害虫への抵抗力を高めることもできるのです。

例えば、バラは冬の休眠期(12月〜2月)が最適な剪定時期です。

この時期に剪定することで、

春からの新芽の成長が促進され美しい花を咲かせる準備ができます。

落葉樹の場合は、落葉後の寒い時期と覚えておいてください。

一方、ツツジやアジサイなどの花木は、

花が終わった直後がベストです。

ツツジが有名な公園などでは、

開花中に剪定作業をしてしまう場合もあるくらいなんですよ。

常緑樹の場合、

「真夏と真冬を避けた春や秋」と覚えておけばよいでしょう。

剪定時期を逃したことによるリスクとは

剪定時期を逃すと、庭木にさまざまなストレスがかかり、

健康状態が悪化する可能性があります。

例えば、サクラを適期以外に剪定すると、

樹液の流れが乱れ、てんぐす病などの病気にかかりやすくなります。

また、ツバキやサザンカなどの花木を夏に剪定すると、

来年の花芽を切り落としてしまい花が咲かないと言うことも!

さらに、剪定時期を逃すと枝が過密になり、

日光が内部まで届かなくなります。

これにより、

葉の光合成が阻害され樹勢が衰えてしまうのです。

また、通気性が悪くなることで、

カイガラムシやアブラムシなどの害虫が発生しやすくなり、

庭木の健康に深刻な影響を与える可能性があります。

季節ごとの剪定のポイント

春(3月〜5月):新芽の成長を促す時期です。

冬に凍害を受けた枝や枯れ枝を中心に剪定します。

ただし、

花木の場合は花が終わった後に剪定を行います。

この時期は樹液の流れが活発なので、

大きな枝の剪定は避け軽めの剪定にとどめましょう。

夏(6月〜8月):樹形を整える時期です。

春に伸びた枝を中心に、

込み合った枝や下向きに伸びた枝を剪定するだけにとどめましょう。

また、この時期は虫が増えてくる時期でもあります。

剪定時には、帽子・手袋・長袖などを着用し、

虫刺されなどに気を付けましょう。

秋(9月〜11月):病害虫の予防と来年の準備をする時期です。

枯れ枝や病気にかかった枝を中心に剪定し、

庭木全体の健康状態を整えます。

ただし、

寒冷地では早めに剪定を終わらせて

冬の寒さに備える時間を設けることが重要です。

冬(12月〜2月):落葉樹の本格的な剪定時期です。

葉が落ちて枝の構造が見やすくなるので、

樹形を大きく変える剪定もこの時期に行います。

ただし、厳寒期は避けて、

2月下旬から3月上旬にかけての寒さが

和らぎ始める時期に行うのが理想的です。

剪定時期を逃してしまった場合の対処法

遅れた剪定でも効果的な方法

剪定時期を逃してしまっても、

放置せず適切な対処を行うことで

庭木の健康を維持することができます。

まずは、優先順位をつけて剪定を行っていきましょう。

一番目に、枯れ枝や病気にかかった枝を除去します。

これらの枝は庭木にとって不要な負担となるだけでなく、

病気の温床にもなるため

速やかに取り除く必要があるからです。

この作業を行うだけでも違いますので、

ここまではチャレンジしてください。

庭木にとっても負担はないので、

初心者さんでも安心して作業ができるでしょう。

次に、余裕があれば、

樹形を乱す枝を剪定する作業にチャレンジです。

内向きに伸びた枝や、他の枝と交差している枝、

極端に長く伸びた枝などが対象になります。

これらの枝を適切に剪定することで、

樹形のバランスを整え、

日光や風通しを改善することができますよ。

最後に、樹木全体のバランスを見ながら、

必要に応じて軽い剪定を行います。

この際、一度に大量の枝を切らないよう注意しましょう。

庭木に過度のストレスをかけないよう、

全体の2割程度の剪定にとどめるのが理想的です。

種類別の緊急剪定テクニック

木の種類によって緊急剪定の方法や注意点が異なります。

庭木の種類別に見ていきましょう。

常緑樹(マツ、カイヅカイブキなど):

マツなどの緊急剪定と言いますと、

枯れた枝や病気の症状が確認された場合や

台風や強風で枝が折れそうな状態で

安全上の問題がある場合になるでしょうか。

できたら、真夏と真冬は避けたいところですが、

剪定する場合は、

問題のある部分のみを必要最小限に剪定します。

剪定後の切り口には適切な消毒処理を行い、

病気や害虫の侵入を防ぎましょう。

落葉樹(サクラ、モミジなど):

落葉樹の緊急剪定は、

葉が落ちた後か、新芽が出る前に行うのが理想的です。

しかし、やむを得ない場合は生育期でも剪定は可能です。

この場合、樹液の流れが活発なので、

大きな枝の剪定は避けて小枝の剪定や整枝に留めましょう。

サクラの場合、

花芽の位置を確認しながら剪定を行い

来年の花を楽しめるよう配慮します。

花木(ツツジ、アジサイなど):

花木の緊急剪定は、花が終わった直後が最適です。

しかし、それを逃した場合でも、

次の花芽が形成される前であれば剪定は可能です。

ツツジの場合、花が終わってから2ヶ月以内であれば、

枝の3分の1程度を切り詰めても問題ありません。

アジサイは、古い枝を地際から切り若い枝を残すことで、

来年の花付きを良くすることができます。

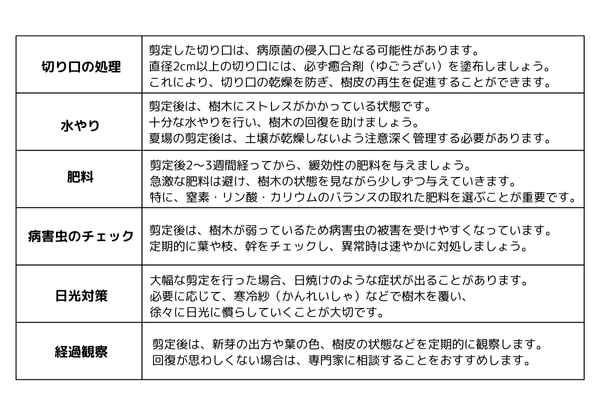

剪定後のケアと注意点

緊急剪定を行った後のケアは、

庭木の回復と健康維持のために極めて重要です。

上記のポイントに注意してケアをおこなっていきましょう。

軽い剪定で対応する方法

剪定時期を逃した場合、軽い剪定で対応することが効果的です。

軽い剪定とは、

樹木の基本的な形を変えずに最小限の剪定を行う方法になります。

1.枝先の摘心:

新しく伸びた枝の先端を、芽の上で2〜3cm程度摘み取ります。

これにより、枝の伸長を抑制し、脇芽の成長を促すことができます。

結果として、樹形を乱すことなく枝葉を密にすることができます。

2.込み合った枝の間引き:

樹冠内部が込み合っている場合、

日光が十分に当たらず通気性も悪くなります。

このような場合、

内側に向かって伸びている枝や他の枝と交差している枝を選んで剪定します。

これにより、樹冠内部の日当たりと通気性が改善されます。

3.枯れ枝・弱った枝の除去:

樹木の健康状態を維持するために、

枯れ枝や病気にかかった枝、極端に弱っている枝は速やかに取り除きます。

これらの枝は、

樹木にとって不要な負担となるだけでなく病害虫の温床にもなりかねません。

4.水平方向への誘引:

急激に上に伸びている枝がある場合、

その枝を水平方向に誘引することで、

樹形を乱すことなく成長をコントロールできます。

誘引には、麻紐や専用の誘引具を使用します。

5.部分的な剪定:

樹木全体ではなく、

特に込み合っている部分や、

極端に伸びている部分にのみ焦点を当てて剪定を行います。

これにより、

樹木全体へのストレスを最小限に抑えつつ

必要な部分の調整が可能になります。

軽剪定を行う際は、

一度に多くの枝を切らないよう注意しましょう。

樹木の全体量の20%程度を目安に、

控えめな剪定を心がけることが大切です。

遅れても諦めない!適切な剪定で庭木を美しく健康に!

剪定時期は、逃しても大丈夫です。

樹木の健康を確認しながら、

軽い剪定や緊急の剪定を行えば、

元気な状態を保つことができるからです。

剪定後のお手入れも忘れずに行い、

美しい庭木を楽しみましょう。

関連記事

この記事のライター

九州在住のガーデニングライター

家作りをきっかけに庭管理を始めて12年。

関わってきた時間の分だけ、

植物の声が聞こえるようになりました。

子育てと似ていて上手くいかなかったり癒されたり!

難しく考えないで、

気になった植物に寄り添ってみてくださいね☆彡

.jpg)