【農家さんからのアドバイス付き】栗の育て方と品種の特徴

栗の種類と育て方

秋の味覚の代表格である栗。

栗がスーパーやケーキ屋さんに並ぶ様になってくると、秋が来たなぁと感じる方も多いのではないでしょうか。

今回は、そんな秋の味覚、栗の家庭菜園での育て方をご紹介します。

栗は栽培管理が少なく、実は初心者の方でも簡単に自宅で育てることができます。

とはいっても、放ったらかしでは木が大きくなりすぎ、栗の実も収穫出来る数が少なくなってしまいます。

また、「栗っていろんな種類があるけどどうやって選んだら良いんだろう?」という方も多いはず。

そこで今回は、栗の品種とその特徴、家庭でも出来る栗の育て方をご紹介していきます。

さらに、栗栽培のプロである栗農家さんにも直接大事なポイントを聞いてきました!ぜひ参考にしてください。

この記事は、お忙しい方のために、目次の見出しを追うだけでも内容を理解できるようにしています。

詳しく知りたい方は、このまま読み進めていただくか、気になる小見出しをクリックしてみてください。

目次

栗の育て方①:栗の品種と特徴

栗には数多くの品種があり、それぞれに特徴を持っています。

そこでここでは、栽培出来て美味しい代表的な品種のものを中心に簡単にご紹介したいと思います。

どんなふうに食べたいのか、甘さはどれくらいがいいのか、皮が剥きやすいのが良いのかなどで、選ぶ品種が変わってきます。

これから栗を育てようと考えている方は、是非参考にしてください。

早生種(8月下∼9月上旬収穫)

森早生(もりわせ)

身の大きさ:20g 中果

糖度:甘さ多い

特徴:木が大きくなりにくい

果肉は粉質。甘み控えめで風味豊か

こんな方におすすめ!

・とにかく早く収穫したい方

・木の剪定管理をできるだけ楽にしたい方

ぽろすけ

身の大きさ:22g 中果

糖度:甘さ中

特徴:渋皮ががむきやすい

味はぽろたんよりも甘味風味共に控えめ

こんな方におすすめ!

・とにかく早く収穫したい方

・皮むきを簡単に済ませたい方

中生種(9月上∼9月中旬収穫

ぽろたん

身の大きさ:20g 中果

糖度:甘さ中

特徴:電子レンジ調理で渋皮がつるっとむける

冷凍庫保存(氷温)で1∼2か月保存すると糖度が2倍以上になる

授粉樹として他の品種と相性が良い

出雲(いずも)

身の大きさ:25∼30g 大果

糖度:甘さ中

特徴:甘みと風味が強く大きな実がなる

どんな環境でも元気に育ってくれる

こんな方におすすめ!

・見た目に大きな栗が欲しい方

・育てやすい品種を探している方

晩生種(9月下∼10月上旬収穫)

美玖里(みくり)

身の大きさ:25∼28g 大果

糖度:極甘

特徴:収量も多く、実も28gと大ぶりで食味に優れる

ホクホクとしており甘みと風味が強く

こんな方におすすめ!

・甘みの強い栗が好みの方

・とにかく味にこだわりたい方

筑波(つくば)

身の大きさ:20g 中果

糖度:甘さ多い

特徴:実付きが良く多くの収穫を望める

甘みが強く香り豊かで栗らしい味わい

茹で栗や渋皮煮に適している

こんな方におすすめ!

・たくさん収穫したい方

・茹で栗や渋皮煮加工して食べる予定の方

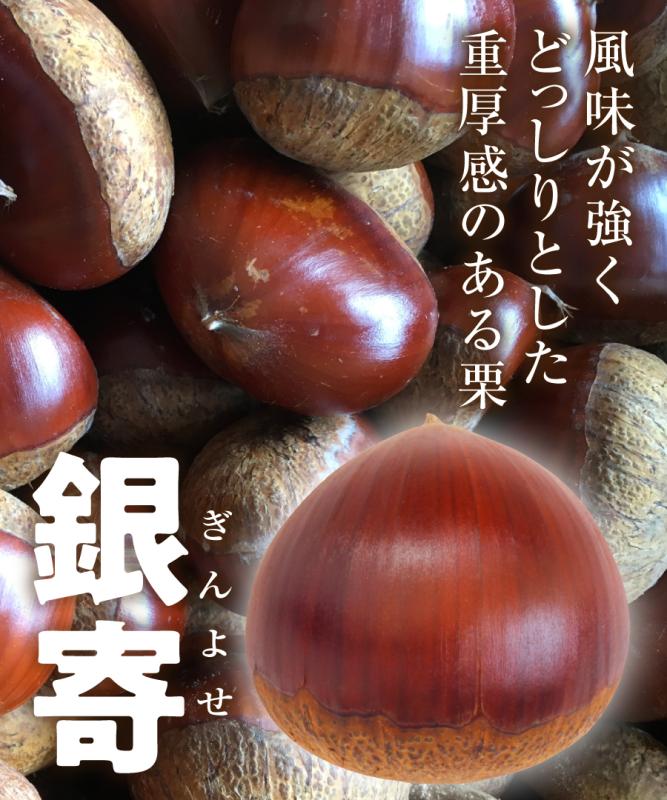

銀寄(ぎんよせ)

身の大きさ:25g 大果

糖度:甘さ多い

特徴:他の栗と比べて粒が大きく扁平な形をしている

食味はほくほくしており、栗の風味が強く甘みも程よい和風の味

貯蔵性はやや劣る

こんな方におすすめ!

・ほくほくした栗が好みの方

白栗(はくり)

身の大きさ:22∼25g 大果

糖度:甘さ中

特徴:渋皮が剥離(はくり)しやすい

ニホングリ独特の甘みと強い風味が特徴

こんな方におすすめ!

・皮むきを簡単に済ませたい方

利平(りへい)

身の大きさ:22∼25g 大果

糖度:甘さ中

特徴:粒がふっくらとし、食感が良く、甘みが強い

香りも豊かで果肉は粉質でほくほくしている

茹で栗、渋皮煮に向いている

こんな方におすすめ!

・「栗の王様」と呼ばれる栗を食べて見たい方

・茹で栗や渋皮煮に加工して食べる予定の方

石槌(いしづち)

身の大きさ:25g 大果

糖度:甘さ中

特徴:クリタマバチなどの害虫に強く保存性が高い

若木の頃から実付きが良く多収性

ねっとりとした食感で栗本来の甘みと風味を味わえる

とくに渋皮煮に向いている

こんな方におすすめ!

・たくさん収穫したい方

・ねっとり感のある栗が好みの方

栗の育て方②:栗を育てる前に知っておきたいこと

受粉樹が必要

栗は自身の花粉では受粉しづらい性質(自家不和合性)が強く、1本の木では実がなりません。

実をつけるためには品種の異なる2〜3本の栗の木を混植し、実をつけることができる環境を作ってあげましょう。

栗は実がつくまで3~5年程度

「桃栗三年柿八年」と言われるように、栗は実がつくまでに最低3年程度はかかります。

鉢植えの場合は少し早くなる場合がありますが、おおよそこのくらいです。

子供の成長を見るように、気長に見守ってあげてください。

栗の育て方③:水やり

鉢植えの場合の水やりのタイミングは、土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るくらいまでたっぷり水をあげてください。

水やりには水の補給以外に、土の中の空気や養分を交換する大切な役割もありますので、十分な量の水をあげる必要があります。

露地植えの場合は、根が広い範囲で広がり、そのうえ地中にある程度雨も染み込むため基本的に水やりは不要になります。

ただ、晴天の日が何日も続き、土が乾いてしまうと水切れを起こし、その後の実つきが悪くなってしまうことがあります。

その場合は、1㎡あたり20~30ℓを目安にたっぷり水やりします。

真夏に降雨がない日が続く場合には、土の状態をよく観察し、必要に応じて水をあげましょう。

栗の育て方④:肥料

肥料は、一度に大量に肥料を施しても、根が傷むか、吸収されないうちに根の範囲外に流れ出てしまいます。そのため、1年の間に元肥、追肥、お礼肥の3回に分けて施します。

2月に元肥として、ゆっくり効果の持続する有機質の肥料、6月に果実肥大を助ける追肥として化成肥料(チッソNーリン酸PーカリK=8-8-8のものなど)、9月~10月に消耗した木に養分を与えて回復させるお礼肥として化成肥料を施すのが一般的です。

栗の育て方⑤:植えつけ

栗の植え付けは11月~2月(厳冬期を除く)の間に行いましょう。

鉢植えに必要なものは以下の5つです。

・栗の苗

・8号の植木鉢

・鉢底石

・果樹用の土(無い場合は野菜用の土と鹿沼土を7:3で混ぜる)

・支柱

2本植える場合は2セット、3本植える場合は3セット用意します。

まず鉢底に鉢底石を入れ、土を鉢の半分程度入れます。そこに栗の苗を根を広げながら入れ、さらに上から土をいれます。

支柱を立てて括り付け先端を軽く切り詰め、最後に水をたっぷりやれば完成です。

3年程度で根がはみ出てきたり、水やりしても葉がしおれたり、葉の色が薄くなってきたら植え替えのサインです。

一回り大きい鉢に植え替えるか、根を切り詰めて同じ鉢に植え替えるかしましょう。

露地植えの場合は、植え付けの1か月前くらいに直径70cm、深さ50cm程度の穴を掘り、堆肥、石灰、有機肥料を適量混ぜ、埋め戻します。

1か月後、苗木を根を広げながら浅めに植えつけ、鉢植えと同じく支柱を立てて括り付け先端を軽く切り詰め、最後に水をたっぷりやれば完成です。

鉢植えも露地植えも木は場所があれば5m、なければ2~3mほど間隔を空けて配置しましょう。

栗の育て方⑥:仕立て

鉢植え、露地植えともに「変則主幹形仕立て」がおすすめです。

変則主幹形仕立てとは、主幹を途中で切り戻し、側枝を伸ばす樹形の方法です。

他には「開心自然形仕立て」でも育てることが出来ます。

開心自然形仕立ては、植え付け時に苗木を切り詰めて、骨格となる枝を株元の低い位置から2〜4本発生させ、樹高が低くなるようにひもなどで枝を斜めに誘引する方法です。

2種類とも木を低く保つ事ができるので、家庭菜園におすすめの仕立て方です。

栗の育て方⑦:摘果

正直なところ、栗農家さんでも栗の摘果はあまり行われていません。

なので家庭菜園でも基本的には必要ありません。

大きな実を収穫してみたい場合や、鉢植えの場合は1本の枝につき1つの果実になるように摘果してください。

栗の育て方⑧:収穫

栗は収穫適期になるとイガごと地面に落ちます。ですので、落ちたものを収穫していきます。

落ちたイガを両足を使って広げ、火ばさみなどで実を取ります。

たまにまだ木についている栗を棒などで叩いて落とす方がいますが、収穫適期でないものは未熟な果実が混じっている場合があります。落ちるまで待ちましょう。

収穫後の栗のイガは、放っておくと病害虫発生の原因となってしまう可能性があるので、焼却するか、土に埋めてしまいましょう。

栗の育て方⑨:剪定方法

収穫が終わったら、翌年のために剪定作業をしておきます。

時期は落葉期の冬がおすすめです。

剪定する場所と順番は以下のとおりです。

①樹の広がりを抑えるように何本かの枝をまとめて切る

②交差している枝や、混み合った枝、枯れ枝、下向きになった枝など不要な枝を切る

③残った枝の中の、その年伸びた枝の先端を1/4〜1/5切り詰める

栗の花芽(翌年実をつける部分)は、その年新しく伸びた枝の先端付近に付きます。

③の時にもし、枝の先端を1/2以上切り詰めてしまうと、花芽を落としてしまうことになるので、翌年収穫できなくなってしまうので注意しましょう。

枝は切ったところから枯れ込んだり、病原菌が入ってしまい生長に影響が出てしまう恐れがあります。

それらを予防するために、太い枝を切った場合には、切り口に癒合促進剤を塗るようにしましょう。

栗の育て方⑩:栗農家さんからのアドバイス

収穫時期の違う品種を植えると、長い期間栗を楽しむことができる

栗は品種ごとに収穫時期が微妙に違います。

早いもので8月下旬から、遅いもので10月上旬まで収穫ができます。

栗農家さんは、収穫時期の違う品種を植えることで長く収穫出来るようにして、販売できるようにされています。

家庭菜園でも同じように、あえて収穫時期の違う品種を植えることで、長い期間栗を楽しむことができるようになります。

ですが、花の咲く時期がずれすぎると、片方の品種はは花が咲いているのにもう一方の品種は花が咲いていないという状態になってしまい、受粉が出来ない可能性もあります。収穫時期がかぶっている品種を選ぶのが無難です。

例

・早生種+中生種

・中生種+晩生種

・早生種+中生種+晩生種

※早生種+晩生種は避けた方が無難

中生種で、皮が剥けやすく食べやすい「ぽろたん」を受粉樹にするという農家さんが多いようです。

苗を選ばれる際は、品種ごとの収穫時期に注目して選ぶという選び方もあります。

樹高が高くなりやすいので仕立て、剪定でしっかり管理する

これは地植えの場合ですが、栗は放任しておくと10~15mと非常に樹高が高くなってしまいます。

栗の実は収穫適期になると勝手に落ちてきてはくれますが、あまり大木になると冬の剪定管理が大変になってしまいます。

ですので、木の管理はしっかりとしましょう。

出来ることとしては、「仕立てを計画的にすること」と、「剪定で高さを調節すること」です。

管理しやすい2~3mくらいになるように、若木のうちから計画的に木の管理をしましょう。

まとめ

栗の基本的な作業は摘果・収穫・剪定だけです。

収穫も落ちてきた実を割るだけなので手間のかからない果樹として人気です。

日光が大好きなので、冬の剪定だけはしっかりしてあげてください。

また、品種を上手に選べば長い間栗を楽しむこともできます。冷蔵での貯蔵も出来るのでたくさん取れても安心です。

ぜひ参考にして、栗の栽培にチャレンジしてみてください。

.jpg)